投稿日:2024年01月14日

製品は、いつか壊れるものです。すべての製品は壊れるのですが、ある年数使うとすべて同時に壊れるということはありません。

壊れる時期にはバラツキがあります。ここでは、バラツキを考えるうえで使用されるB10ライフについてご説明します。合わせて正規分布と累積分布についてもご説明します。

このコラムを書いた人

小柳渉:歯車設計のスペシャリスト

大手機械メーカー10年中小メーカーで30年機械設計の経験を積み、現在はベンチャー企業で開発設計に従事。その間、試験装置なども設計。2次元CADや3DCADのCATIA、SOLIDWORKS、FUSIONを使用。ものづくりが好きで趣味はARDUINOを使った電子工作と旅行。失敗の数が成長の証。チャレンジに年齢は関係ないと信じて挑戦しています。

製品、材料の寿命にはバラツキがある

製品開発時には、市場での製品寿命を予測するために、繰り返し使う試験をして壊れるまでの時間を確認します。ただ同じ試験をやっても壊れるまでの時間は一定ではなく、壊れるまでの時間には一定のバラツキがあります。

このため、例えばベアリングを選定する際には、故障が致命的な状況を引き起こす部品には、信頼性の高いものを使います。一方、それほど重要でない部品に使用する場合は、それなりのものを選択するよう推奨されています。

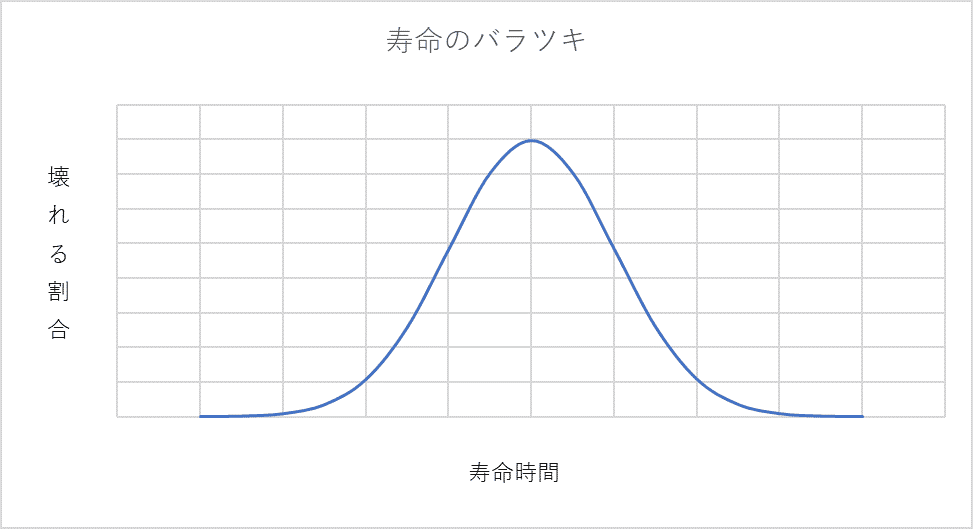

製品の壊れた時間と壊れた個数をグラフにすると、一般的には正規分布になります。正規分布であるため、短時間で故障するものもあれば、長期間故障しないものも存在します。

「ハズレの製品だったから壊れた」とか「アタリの製品だった」といった表現が使われることがありますが、これは正しい認識といえます。

また、同じ製品でもある人は「すぐ壊れた」という人もいれば「長持ちした」と言う人もいます。これも、故障の発生が正規分布に従っているためです。

B10ライフとは

バラツキがあるからと言って、何の指標もなければ安心して使用することはできません。メーカーとしても、何らかの指標をもとに製品を開発しなければ、耐久性を保証することはできません。

そこで使われるのがB10ライフです。

故障の発生が正規分布に従う製品では、故障時間と故障個数のデータを基に耐久性を評価できます。

試験した個数のうち10%が故障するまでの時間をB10ライフといいます。

例えば、B10ライフが500時間の製品が100個 あるとします。この場合、10個は500時間以内に故障しますが、残りの90個は500時間以上持続する ということになります。

あまり耳にしませんが、B10ライフと同じ考え方でB5ライフやB3ライフという指標もあります。定義はB10ライフと同じで、B5ライフは5%、B3ライフは3%の製品が故障する時間 を指します。

信頼性が高度に要求される製品では、B10ライフではなくB5ライフやB3ライフの製品を使います。信頼性の高い製品を使うことで「ハズレ商品」に当たる確率を下げることができるのです。

ここまで、製品寿命が正規分布に従い、その指標として B10ライフが用いられる ことを説明しました。しかし、同じB10ライフの製品であっても、正規分布の形状(分布のばらつき)によって故障の傾向は異なるため、その点も考慮する必要があります。

B10ライフと累積分布、正規分布

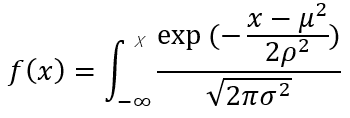

累積分布関数、正規分布関数ともに計算式は複雑です。特に累積分布関数では-∞からの積分になるため、手計算は不可能です。

しかし、エクセルでは両関数が 標準関数(NORMDIST)として準備されているので容易に計算できます。

累積分布

B10ライフを求めるために必要な累積分布関数を数式やグラフで表すと以下のようになります。累積分布関数は 平均値(μ)と 標準偏差(σ)によって大きく変わります。

累積分布関数

・μ(ミュー) 平均値

・σ(シグマ) 標準偏差

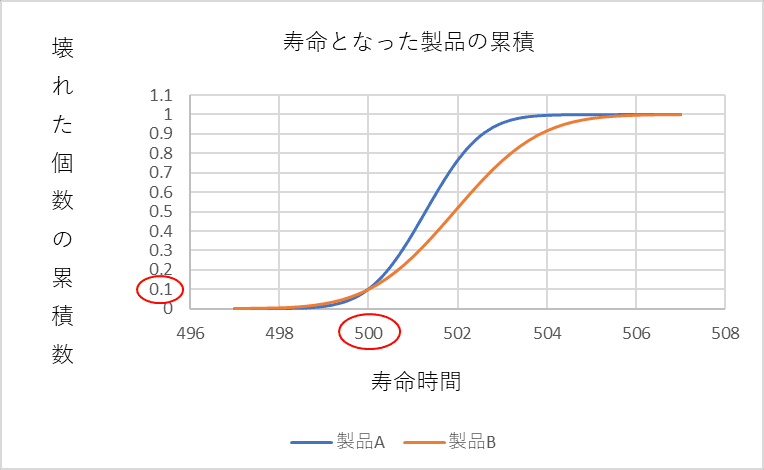

下記のグラフは、

- 製品A(平均寿命 501.2時間、標準偏差 1)

- 製品B(平均寿命 501.9時間、標準偏差 1.5)

の累積分布関数を示しています。

製品Aと製品Bはともに寿命時間が500時間のとき、累積密度が0.1(10%)となっているため、B10ライフは両方とも500時間です。

正規分布

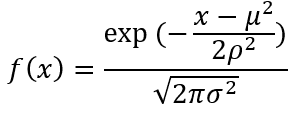

製品Aと製品Bの寿命のバラツキを表す正規分布を、数式やグラフで表すと以下のようになります。正規分布の形状は平均値(μ)と 標準偏差(σ)によって大きく変わります。

正規分布関数

・μ(ミュー) 平均値

・σ(シグマ) 標準偏差

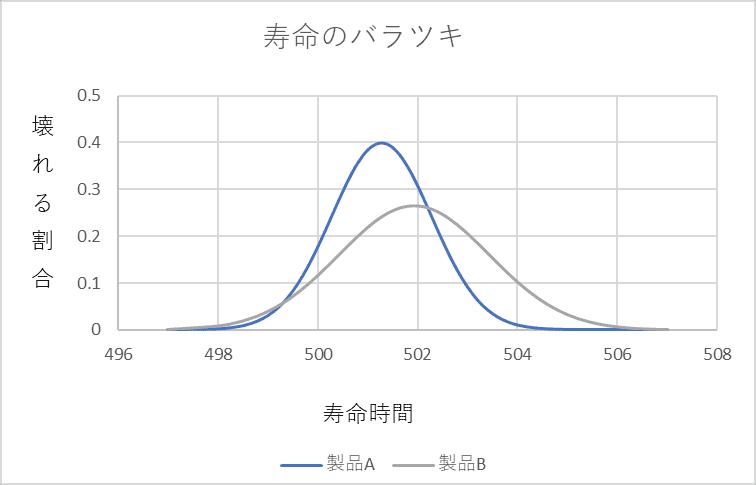

正規分布のグラフを比べると、製品AとBでは以下のような違いがあります。

製品A:山が高く、平均値付近で寿命を迎えるデータが多い

製品B:山が低く、なだらかであり、寿命を迎える時間が広範囲に広がっている

製品Aと製品BはB10ライフ(10%の製品が壊れる時間)は同じ ですが、ばらつきには違いがあります。

製品Aは、ほぼ同じ時間で故障するものが多い ため、ばらつきが小さい。

製品Bは、短時間で壊れるものや長時間使用しても壊れないものが混在し、ばらつきが大きい。

つまり、製品Bは 「アタリ」や「ハズレ」のある製品 であるといえます。

まとめ

この記事で説明したことをまとめると以下のようになります。

- 製品はいつか故障するが、すべてが同じ時間で壊れるわけではない。

- B10ライフは、製品の10%が故障する時間を示す指標である。

- より高い信頼性が求められる場合は、B10ライフではなく、B5ライフなど故障確率の低い指標を用いる。

- 同じB10ライフを持つ製品であっても、故障のばらつきには違いがある。

- ばらつきの大きさは、平均値や標準偏差の違いによって変化する。

この記事では、B10ライフと、製品寿命のばらつきに影響を与える正規分布や累積分布について紹介しました。

製品寿命は統計的に処理することで、その寿命や製品の品質を評価できます。この記事を参考に、製品寿命を考える際の指標として活用してください。

「B10ライフをどのように活用すればよいのか?」 と疑問に思った方は、以下の記事をご覧ください。具体的な例として、ベアリングを取り上げて解説 しています。

あなたにおすすめのeラーニング

- 【全32種類の機械要素を動画で学ぶ!全10章(350分)】

機械要素を学ぶことで自然と「部品選定および設計能力」が身につく