投稿日:2025年02月07日

「弁の役割は、単に遮断・通過させる為のものではなく、流体の流量を調整したり、逆流や圧力調整をしたり為に使用できますよね。」

「でも、用途や、取り付け方法、流れ方向、操作性、弁座の材質など多くの要素が絡むので、どのように弁を選定すればいいのか判断が難しいです。」

弁の構造が分かっていても、実際に弁の選定に悩んでしまうといった相談をよく聞きます。

配管設計において、弁は流体の制御、遮断、逆流防止など、重要な役割を担う部品です。弁の種類や用途、取り付け方法、弁座の材質について正しく理解することは、効率的で安全な設計に欠かせません。

しかし、すべてを満たす万能な弁などありませんので、配管設計にまだ慣れていない方にとっては、弁を選定することが難しく感じるかもしれません。

すでにある設備や装置の改造であれば、それを真似した弁を選定すればよいでしょう。しかし、そういったものが無い新規の設備の場合は、しっかりとその弁を選定する必要があるのです。

本記事では、弁の基本知識から選定時のポイントまでを詳しく解説します。

配管設計者が適切に弁選定をできるように、まずは弁の種類についてまとめてみましょう。

このコラムを書いた人

機械系プラントエンジニア

国内化学プラントで機械設計や建設工事を10年以上経験。危険物製造設備、発電・ボイラ設備・排水処理設備、研究施設の多種多様な設計・調達・工事に携わり、その知識をコラムにて発信中。現場でも活かせる専門知識を、日本のモノづくりに活かしてもらいたい!という強い思いを持っている。

様々な弁の特徴や取り付け方を紹介

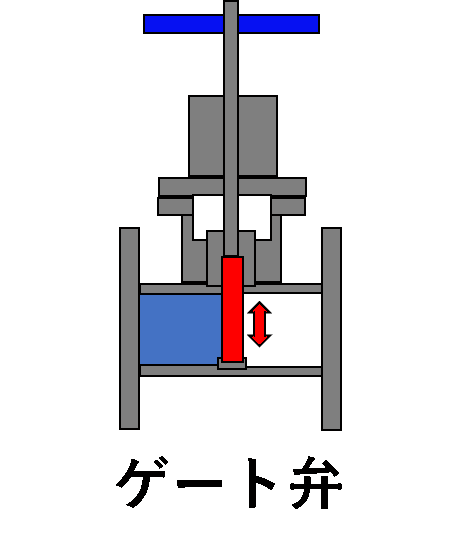

1.ゲート弁(Gate Valve)

【特徴】

流体を完全に開閉するのに適した弁で、流れが直線的で圧力損失が少ないのが特徴です。

構造上、弁を半開きにすると振動や流れの乱れが発生しやすくなるため、流量調整には不向きな弁です。

【用途】

液体にもガスにも用いることが出来、大量流体の遮断に使用できます。遮断するか、全開とするかのどちらかでしか使用しないのであれば、ゲート弁を使用することが多いです。

【取り付け方法】

流れ方向は自由で、水平・垂直どちらにも設置可能です。

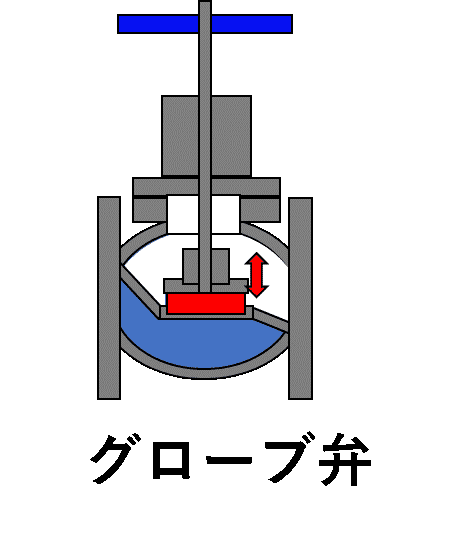

2. グローブ弁(Globe Valve)

【特徴】

流量調整に適しており、細かい制御が可能です。弁内の流路がS字状の流れとなるため、圧力損失が大きいのが特徴です。

【用途】

冷却水の調整弁やボイラー給水ライン、石油化学での反応ガスライン等の正確な流量制御が求められる場面に適しています。一般的な自動制御の調節弁はこのグローブ弁の構造に類似しています。

【取り付け方法】

弁体に記載された矢印で示された流れ方向に従う必要があります。弁内はガス溜まりや液溜まりができる構造であるため、垂直設置では上から下への流れで使用することが多いです。

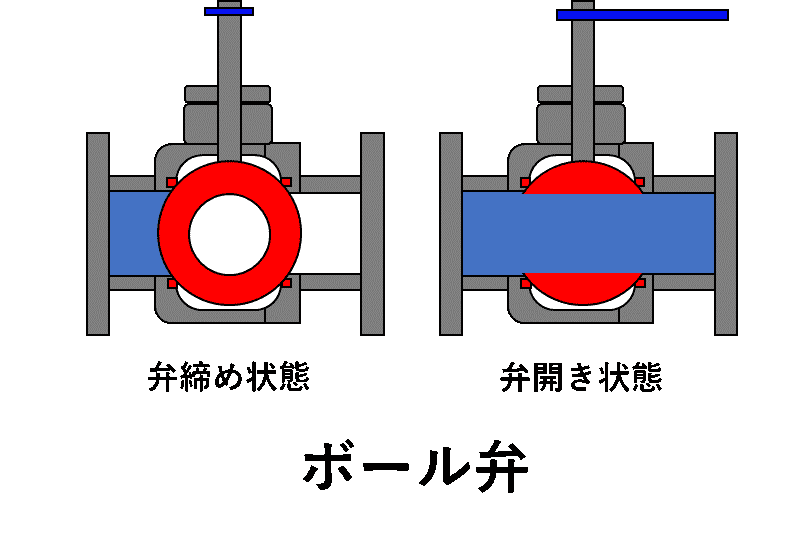

3. ボール弁(Ball Valve)

【特徴】

球状の弁体を90°回転させて開閉するため、操作が簡単であり、ハンドルの向きで弁の開閉状態を把握しやすいのが特徴です。全開時には弁内が直線的な流れになる為、圧力損失が少ないです。

さらに、弁の開き具合を調整して、ある程度の流量の調整ができます。球体の弁体は、漏洩防止のパッキンを挟んで摺動する構造のため、摩耗や高温流体や腐食によるパッキンが傷まないように使用条件を確認して弁を選定する必要があります。

【用途】

食品工場や化学工場、住宅設備の給排水やガス配管などに使用できます。シリンダーで自動開閉するバルブの多くはボール弁を採用しています。

【取り付け方法】

基本的に流れ方向の制限はない為、どこにでも使用できます。弁サイズに応じた棒状の操作ハンドルが取り付けられる為、ハンドルを回したときに他の物とぶつからないように注意が必要です。

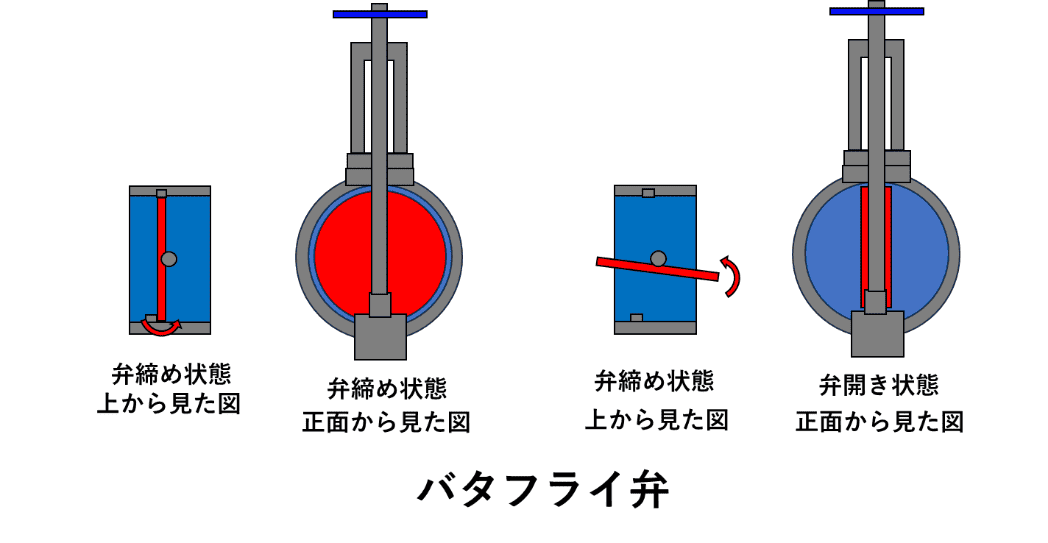

4. バタフライ弁(Butterfly Valve)

【特徴】

弁の面間が小さい為、コンパクトな設計で取り付けることが可能です。弁体である円形ディスクを回転させて流量を制御します。

同じく弁体を回転させるボール弁とシール性を比較するとやや低くなりますが、価格はバタフライ弁の方が安価とあることが多いです。

弁体の支柱が流路内に残るので、もし流体内の固形物がある場合、支柱に引っかからないように注意が必要です。

【用途】

空調システムや上下水道施設など、大口径配管に適しています。

【取り付け方法】

弁内の流れ方向に制限が無く、どの向きにも取り付けが可能です。ただし、垂直配管に取り付ける場合は。弁体に異物蓄積し、固着する物質が含まれていない流体でなければ、弁を動かすことが出来ず。使用できない場合があります。

【操作性】

ハンドルを90度回転させるだけで開閉可能。開閉状態も一目で分かります。

5. チェッキ弁(Check Valve)※チェック弁と呼ぶ場合もある。

【特徴】

流体の逆流を防ぐための弁で、弁体が自動で開閉作動を行います。弁が閉まっていても、完全に閉止するのは難しい為、あくまで流れをせき止めるための弁と捉えた方がいいかもしれません。

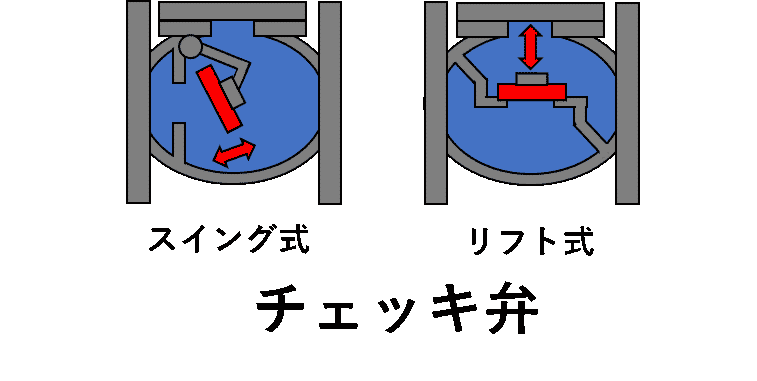

スイング式とリフト式があり、取り付けの向きに注意が必要です。

【用途】

主にポンプ出口ラインに取り付けて、ポンプ停止後の配管内の逆流防止に使用されます。又、弁が自動で開閉する為、漏洩事故の防止や安全対策で、他の弁と併用して使用することが多いです。

【取り付け方法】

チェッキ弁は、取り付け向きが決まっており、向きを間違えるとずっと閉まらない状態となってしまいます。チェッキ弁の多くは、その弁本体に流れ方向の矢印が表示されていることが多く、バルブを取り付ける時は流れ方向を間違えないように注意が必要です。

【スイング式とリフト式の違いについて】

スイング式: ヒンジで固定された弁体が揺れる動きで開閉。

リフト式: 弁体が上下する動きで開閉。高圧流体や精密な制御に適する。

ヒンジのピンを止めるボルトがあるかどうかでスイング式かリフト式かを見た目で判断できます。

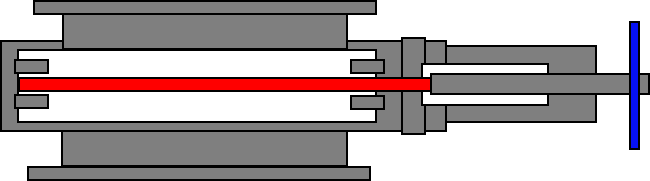

6. スライドゲートバルブ(Slide Gate Valve)

【特徴】

平板状のゲートをスライドさせて流体を制御。粉体や粒体に特化して設計されている為、弁体の気密性(ガスのシール性)は比較的低いです。

粉体や粒体を引っ掛かりなく流す為に、内面を磨き処理している物もあります。

【用途】

粉体・粒体搬送ラインやホッパー下の排出口に使用されます。

【取り付け方法】

粉体や粒体をスムーズに落とす必要があるため、垂直配管に取り付けるのが一般的です。

【注意点】

気密性が求められる場合はシート材質に注意しなければなりません。粉体や粒体が嚙みこんで摺動するシール材が傷づけやすいので、過去の使用実績からシート材質を判断した方がよいです。

弁座のシート材質と特徴

弁座の材質は、弁の性能や耐久性、適用範囲を大きく左右します。その為、流体の特性や使用環境によって選定する必要があります。代表的な材質を以下にまとめます。

1. メタルシート

耐熱性・耐摩耗性が高く、高温・高圧の環境で使用ができるのが特徴です。

用途: 石油化学プラント、蒸気ライン

2. PTFEシート

耐化学薬品性が高く、非粘着性がある為、様々な化学薬品や食品で使用が可能です。

用途: 化学薬品配管、食品工場

3. EPDM(エチレンプロピレンゴム)シート

耐水性・耐薬品性に優れるが、油脂系には弱い部分もある為注意が必要です。

用途: 冷却水ライン、上下水道

4. NBR(ニトリルゴム)シート

耐油性があり、潤滑油や燃料油に適しており、汎用性が高いです。

用途: 油圧配管、ガソリンライン

5. フッ素ゴムシート

テフロン系と似て耐熱性・耐薬品性が高く、特殊環境に対応できます。

用途: 石油・化学プラント

選定を悩んだときは

弁の特徴をマスターしたからと言って、「もうこれで弁の選定は迷わないぞ」と言い切れません。なぜなら、周りの弁との協調性もある程度考慮する必要があるからです。

弁を選定するときの注意点

弁を操作するのは人であり、その操作する人(オペレータ)の感覚や経験で操作する場合が往々にしてあります。

例えば、ポンプの吐出側にある弁がすべてグローブ弁になっている工場で、1つだけポンプの吐出側にグローブ弁でなく、ボール弁を使う設備を新設してしまった場合、弁操作の違いによるミスを招いてしまう原因に成りかねません。

この程度ではミスにはならないかもしれませんが、共通の操作でできるものに例外の操作が加わったときに、オペレータは不快感を示すことを設計者は理解した方が良いといえます。

つまり、弁の取り付け先である設備の特徴や、オペレータの力量や慣れを配管設計者は理解しておく必要があるのです。その為、古くからある石油精製工場や化学工場などでは、弁選定の社内基準が設けられている場合もあります。

- 今まで使っている弁の方が運転しやすい

- 今まではこの弁はバタフライ弁を使ってたけど、ゲート弁に変更してしまうとハンドルを回す操作が大変になって困る。

- このバルブは滅多に操作しないからゲート弁でもいいよ。

- この弁は慎重に流量制御する必要があるけどすぐに閉止動作しないといけないから、グローブ弁ではなく、ボール弁にしないといけません。

配管設計者は、しっかりとその設備について理解し、実際に弁を操作する人とのコミュニケーションが大切なのです。

弁選定の事例紹介

そこで、弁を選定する例をいくつか紹介します。いずれも正解や不正解はなく、上記のことを考慮して選定することが大切です。

例1:操作する弁が多い水処理ユニットを排水工場に設置する場合

- 頻繁に操作するバルブをボール弁にする。目的:ハンドル操作する人の作業負担を削減

- 滅多に操作しない弁をゲート弁にする。目的:弁が安価であり、大口径に対応できる

例2:ポンプの吐出配管に弁を設置して流量を調節したい場合

- 流量と圧力を監視しながら、オペレータがハンドル操作する弁はグローブ弁とする

- 流量は適当で構わない場合の、ウォーターハンマーが起きない配管系で使用するはボール弁とする

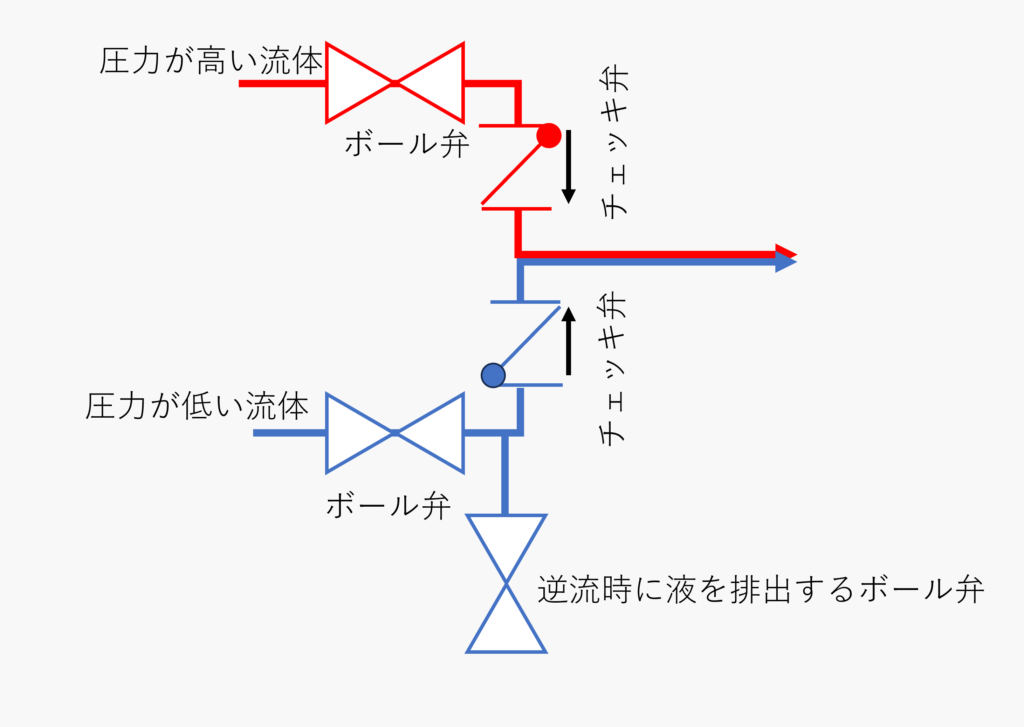

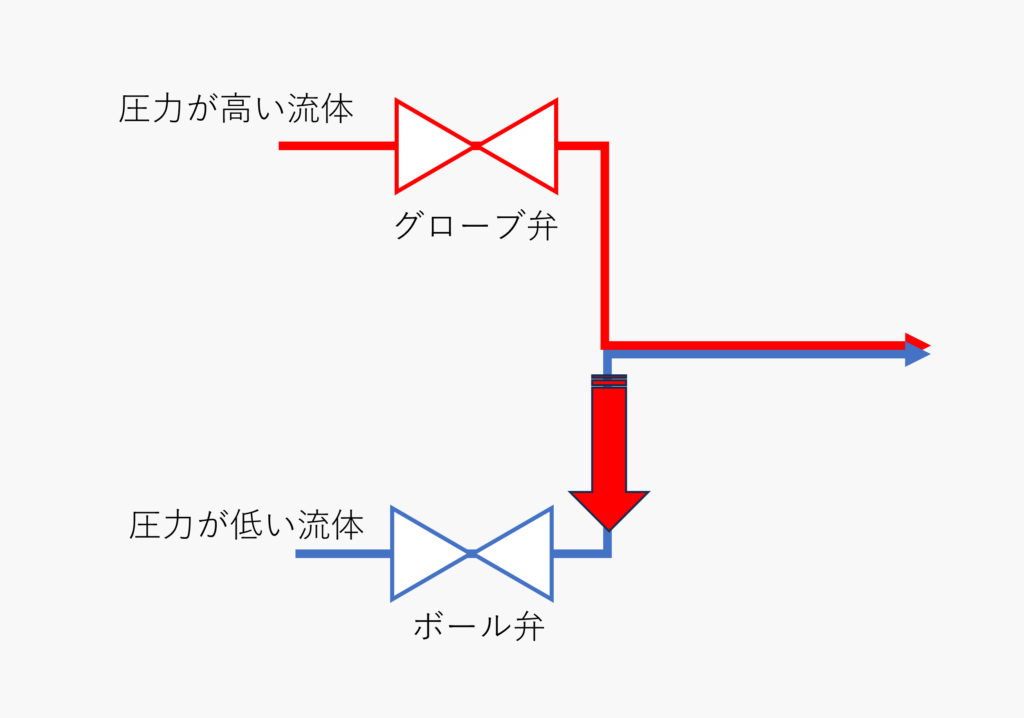

例3:高圧の流体と低圧の流体を管内で混合する際に使用するバルブを考える

低圧側の配管に高圧側の流体が侵入しないようにする必要がある場合と、侵入しても特に問題が無い場合とでは、下図のように、弁の選定や取り付ける弁の個数も異なってきます。

(例)チェッキ弁が有る場合の考え方

圧力が高い流体が逆流しないようにチェッキ弁をつけ、逆流を防ぐ配管系としている。

もし逆流を検知しても、排出できるようにノズルをつける。

それぞれの操作は素早くする必要がある為、すべてボール弁で操作を行う。

(例)チェッキ弁が無い場合の考え方

圧力が高い流体が逆流しないように運転が可能。又は、逆流しても構わない。

まとめ

弁の選定には、用途、流れ方向、取り付けの向き、既存設備との類似性、操作性、開閉状態の確認し易さなど、多くの要素を考慮する必要があります。

弁を選定する際は、設計段階でこれらを正確に把握し、適切な弁を選ぶことで、効率的で安全な配管設計を実現できるようになるのです。