投稿日:2025年07月29日

今の時代、製造業で働く技術者は、知らないうちに法律のトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。その中でもよくあるのが、「外国為替および外国貿易法(外為法)」に関わる「安全保障輸出管理」に関する問題です。

「貿易のことだから、自分には関係ない」と思うかもしれません。しかし実は、この外為法は、製品を設計する仕事にも深く関係しています。特に「該非判定(がいひはんてい)」というチェックが必要な場面があり、設計者もこの法律の基本を知っておくことが大切です。

この記事では、外為法が設計の仕事にどんなふうに関わるのか、なぜ該非判定が必要なのか、そして技術者としてどんな意識を持っておくべきかをやさしく解説します。

設計段階から始まる安全保障輸出管理への対応

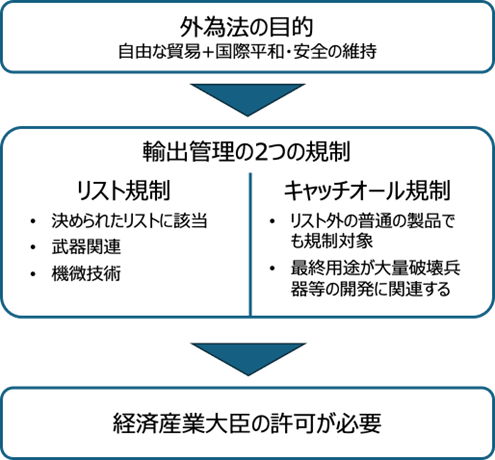

外為法は、兵器などに使われるおそれのある技術や製品が、知らないうちに海外に渡ってしまうのを防ぐことが目的です。

こうした輸出に関する管理は、「製品が完成してから考えればよい」というものではありません。設計を始めた時点から「この製品や技術を輸出しても安全保障の面で問題がないか?」と考え、リスクにしっかり対応することが大切なのです。

リスト規制とキャッチオール規制

輸出管理では、大きく分けて2つのルールがあります。それが「リスト規制」と「キャッチオール規制」です。どちらも、製品や技術を海外に輸出するとき気にしなければいけない規制で、該当する場合には【経済産業大臣の許可】が必要になるしくみです。

リスト規制とは、国があらかじめ決めた「特別な物や技術のリスト」に載っているものを輸出しようとするときに、許可が必要になるルールです。例えば、高性能な電子部品や、軍事にも使えるような技術などがこれに当たります。

キャッチオール規制は、リストに載っていない「普通の製品」でも、使い道(最終用途)が兵器や大量破壊兵器などに関係する可能性がある場合に、やはり許可が必要になるルールです。※木材や食料品など、一部の製品は対象外です。

設計者が使う部品や技術の内容が規制対象に当てはまれば、設計者もその規制の影響を受けます。違反があった場合、基本的には会社が責任を負いますが、わざとやった場合や大きなミスがあれば個人にも責任が及ぶことがあるのです。

規制には技術提供も含まれる

「リスト規制」と「キャッチオール規制」では、製品そのものだけでなく、技術を提供することも規制の対象になります。これが大きなポイントです。ここでいう「技術提供」とは、製品を設計・製造・使用するために必要な情報のことです。例えば、設計図や仕様書などもこれにあたります。

つまり、次のような行為も注意が必要です:

- 海外の関連会社に図面をメールで送る

- 技術資料をクラウドで共有する

- 海外出張のときに資料を持っていく

これらは、意図せずに技術の輸出とみなされることがあるため、規制対象になる可能性があります。そのため今では、設計のすべての段階で、外為法に気を配りながらリスクをチェックすることが欠かせない状況になっています。

該非判定と設計情報の関係性

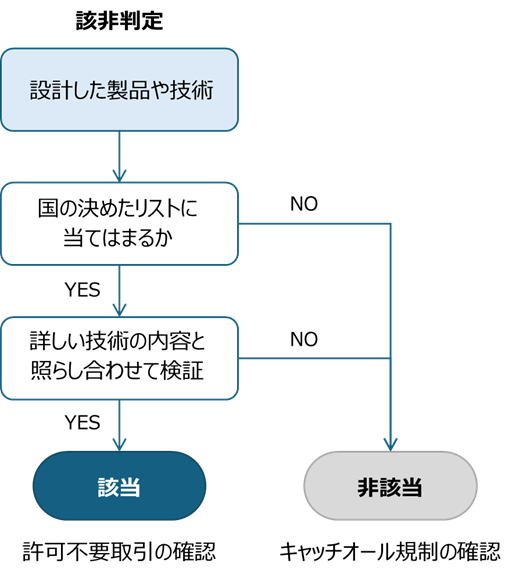

「該非判定」とは、これから輸出しようとしている製品や技術が、リスト規制やキャッチオール規制に当てはまるかどうかを調べる作業のことです。

これは、安全保障輸出管理においてとても大切なチェックであり、設計図や技術データなど、設計に関わる情報も判定の対象になります。そのため、設計者自身が「自分が扱っているものは何なのか」をしっかり理解しておく必要があります。

該非判定の流れ

該非判定は、次のようなステップで進められます。

- まずは、「設計した製品や技術」が、国が決めたリスト規制に当てはまるかどうかを確認します。

- 当てはまりそうな場合は、細かい技術の内容(スペック)と照らし合わせて詳しく検討します。

- そのうえで、最終的に「当てはまる」か「当てはまらない」かを判断します。

製品と技術の関係に注意

技術の該非判定は、関連する製品の判定結果に影響されることがあります。たとえば、製品が「当てはまらない」なら、技術も当てはまらない場合があります。一方で、製品とは別に、技術単体で判定が必要になるケースもあるので、注意が必要です。

判定対象になる「設計情報」とは?

該非判定でチェックされる設計情報は、単に製品の仕様や機能だけでなく、

- 設計図面

- 技術マニュアル

- ソフトウェアのソースコード

など、設計・製造・使用に必要なあらゆる情報が含まれます。

判定の結果に応じた次のステップ

「当てはまる」と判定された場合

→ 許可不要取引(特定の条件を満たせば許可がいらないケース)かどうかをさらに確認します。

「当てはまらない」と判定された場合:

→ キャッチオール規制の対象になるかどうかをチェックします。

技術者として備えるべきコンプライアンス意識

外為法(がいためほう)に違反すると、重い罰則が科されます。

例えば、以下のような罰則があります。

- 違反した人には、懲役や罰金

- 会社には、製品や技術の価値に応じた高額な罰金

- さらに、最長で3年間、技術を提供できなくなるといった厳しい制裁

「知らなかった」は通用せず、すべての技術者に責任があるのです。

本当のコンプライアンスとは?

「コンプライアンス」とは、単にルールを守るだけではありません。自分の行動が、会社の安全や社会の信頼、そして国際的な信用にも関わることを理解し、責任ある姿勢で仕事に取り組むことです。

- ルールを学び、守る

- 法律の最新情報に関心を持つ

- 日々の業務に、法律の視点を取り入れる

これが、プロとしての「コンプライアンス意識」です。

実際の経験から

私自身、海外出張のたびに該非判定を行っていました。作業の負担は確かにありましたが、この準備により顧客との技術的な話し合いを法的リスクなく進めることができます。

そして、判定書を持参することで、現地での技術説明時に法的根拠をはっきりと示すことができ、顧客からの信頼を得ることにもつながりました。

技術者として実践したいポイント

以下のような取り組みが、日常の業務で大切になります。

- 設計を始める時点で、輸出リスクや該非判定を意識する

- 作成した該非判定書や技術資料は、定期的に見直す

- クラウドやメールでの資料共有にも注意を払い、出張時の資料管理も徹底する

- 定期的に社内研修や学習機会に参加し、知識をアップデートする

- わからないことは、社内の専門部署や経済産業省に相談する

「みなし輸出」規制にも注意

特に最近は、「みなし輸出」規制が強化されています。2022年5月の新しいルールでは、国内での技術提供も規制の対象になることが明確化されました。

つまり、国をまたがず日本国内で外国人に技術を教える場合も、外為法の対象になることがあるのです。

これに対応するためには、会社としては以下のような対策が必要です。

- 専門部署を設ける

- 社内ルールを整える

- 判定や対応を複数人でチェックする体制を作る

技術者一人ひとりの意識がカギ

最終的に、組織のリスク管理レベルは、現場で働く技術者一人ひとりの意識と行動にかかっています。特に海外と関わる設計業務に携わる人ほど、外為法などの法令を正しく理解し、日々の仕事で活かすことが大切になります。

外為法の基礎知識まとめ

「安全保障輸出管理」は、製品の設計や技術開発を行う技術者にとって、とても身近で重要な法律です。

設計の初期段階からリスクを考えること、きちんと該非判定を行うこと、そして日ごろから法律に気を配る姿勢が、会社の信頼と発展を支えています。

「技術者にも法的責任が求められる今、「知らなかった」では済まされません。日々の業務の中で外為法を意識し、必要な知識をこまめに学び直すことが、技術者としての責任を果たすことにもつながります。

この記事を通じて、ご自身の業務と外為法のつながりを見直すきっかけになれば幸いです。ぜひ、「安全で信頼されるものづくり」のために、今日からできることから始めてみてください。