投稿日:2021年12月20日

機械製品に数多く使用されるボルトやネジですが、

部品と部品を繋ぐ要素でもあるため、CAEによる解析時に

境界条件をどう決めるのか悩む人は多いと思われます。

境界条件とは、CAEにおいて「荷重」や「拘束」など、

解析モデルの境界上に設定する様々な条件のことです。

特にボルトやネジのような締結部に使用される部品は、

境界条件をよく考えなければ、計算結果の精度が悪くなる可能性があります。

こうした課題に向き合うため、

今回はCAEの初心者でも分かるボルト締結部の解析方法についてご説明します。

解析時に誤差が生じやすいボルト締結部

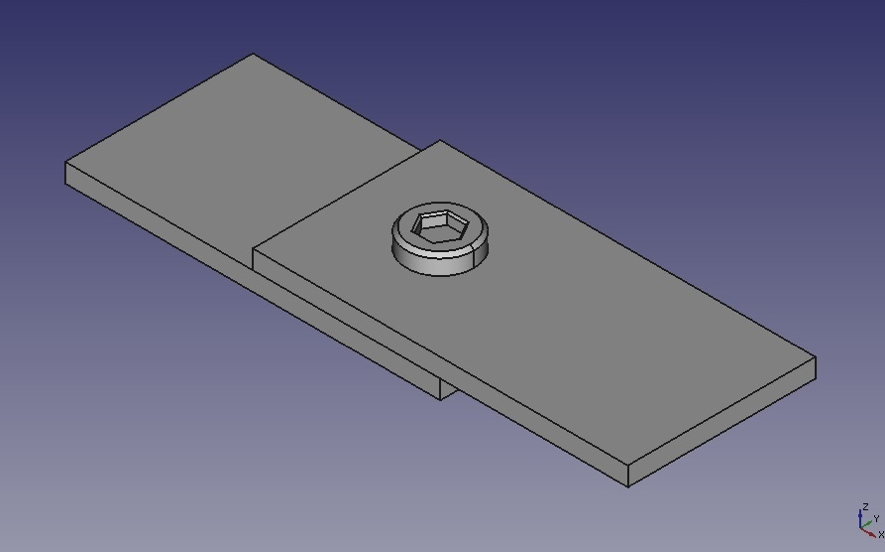

図1 二枚の板をボルトで締結したモデル

一般的に、

部品同士を繋げる役割を持つボルトは、

このように用いられることが多いと思われます。

こちらの画像は、

二枚の板を一本のボルトで固定したものです。

解析時において接触要素を決めるとなると、

二枚の板が接触した部分を全面的に固着させるか、

ボルトと板が接触する部分を固着させるかに分かれると思います。

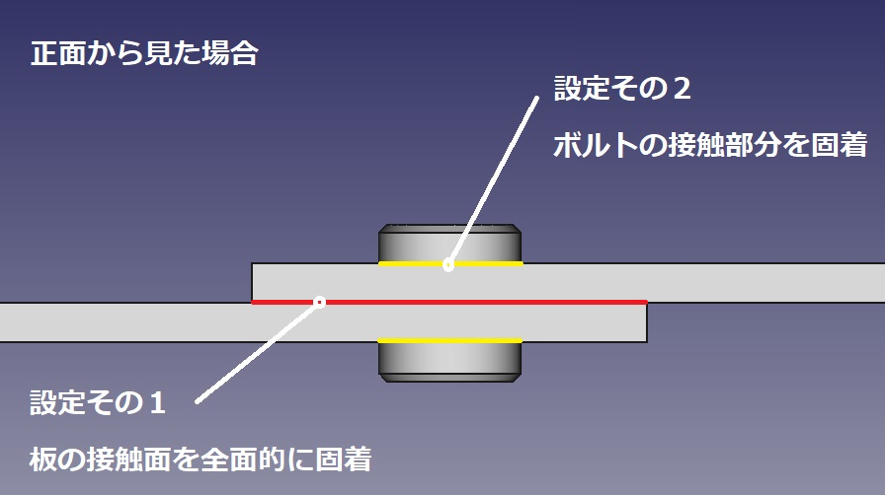

図2 ボルトで締結した二枚の板を正面から見た様子

図2の設定その1では、

板の接触面がボルトで固定されたと想定して解析した場合、

ボルトのモデルも不要なので必然的に計算時間も短くなります。

しかしながら、

モーダル解析(固有値解析)のように剛性の影響を受けやすいものは、

板の接触面が完全に固定されてしまうと剛性が極端に上がってしまい、

正しい結果が得られない可能性があります。

対照的に図2の設定その2では、

ボルトと板の接触面のみ固定されたと想定し、

材料特性を入力して計算を行います。

こちらはより現実に近いシミュレーションとなりますが、

ボルトやネジを一本ずつ設定するのは非常に手間が掛かるため、

あまり効率的ではありません。

また近年では、螺旋形状を含めたボルトのモデリングが可能となり、

より詳細な解析を行うこともできますが、メッシュモデルや境界条件が

複雑になればなるほど、比例して計算時間も長くなってしまいます。

知っておきたいボルト締結部のモデリング

ボルト締結部の解析は、

CAEの歴史にとって課題の一つでした。

そのため、「MPCモデル」や「リベット型モデル」といった

ボルトを再現する解析手法が生まれ、

作業の効率化を図ろうとしています。

では、ボルト締結部を再現するモデルには

どのようなものがあるのでしょうか?

【接触面を固着してボルトを省略するモデル】

ボルト締結した全面を固定する解析モデルです。

ボルトモデルは省略しても構わないですし、

境界条件も複雑でないため計算時間も短くて済みます。

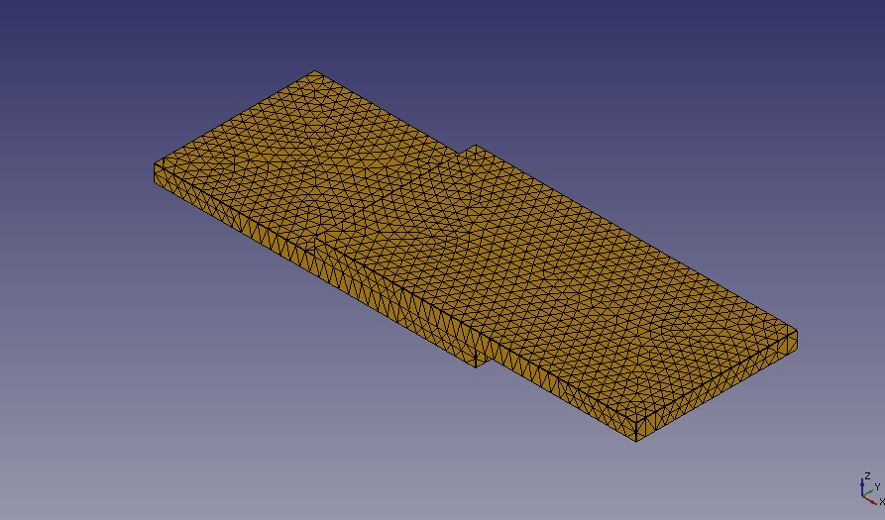

図3 二枚の板が完全固定されているメッシュモデル

しかしながら板の端に荷重を加えた場合、

二枚の板の接触面が完全固定されているため

たわみによるボルト周辺の歪みを確かめることはできません。

また剛性も上がってしまうことから、

モーダル解析による固有値の結果が必然的に高くなるため

実測値との誤差が大きく出る可能性があります。

続きを読むには…

このページは 会員限定です。申し訳ございませんがお客様の権限では続きをご覧頂くことができません。続きは、会員登録(無料)してご覧ください

個人・企業・学校等60,000人が登録

MONO塾の無料会員になると、サイト内にある人気コラムなどすべてのコンテンツが読み放題です。学習に役立つテキスト全18シリーズも無料でダウンロードいただけます。

会員の方はログイン