投稿日:2025年04月07日

「板金のサイズを選ぶ際、サブロク、シハチ、ゴトウの意味が分からない…」そんなお悩みをお持ちの方に、本記事が解決の手助けをします。この記事を読んで、以下のことが得られます。

- 定尺サイズの基本的な意味を理解する

- 主要なサイズ(サブロク、シハチ、ゴトウなど)について学ぶ

- 実際のプロジェクトにおいて、最適なサイズを選択するためのポイントを把握する

大手電機メーカーで機械設計に従事している経験から、正確かつ実用的な情報を提供します。

この記事を読むことで、より適切な材料選びが可能となり、無駄なコストを削減、効率的な設計を実現できるようになります。

定尺サイズとは

定尺サイズとは、あらかじめ決められた大きさの板金サイズのことです。これは、工業製品や建材など、多くの異なる分野で使われています。材料を決まったサイズにすることで、無駄が減り、コストを節約できます。

例えば、「サブロク」とは3尺×6尺のサイズ、「シハチ」とは4尺×8尺のサイズを指します。これらは、日本で一般的に使用される板材のサイズです。

このような定尺サイズがあることで、製品を大量に同じサイズで製造できるため、製造効率がよくなります。

これにより、製造の時間とコストの低減が可能です。

わかりやすくするために、ピザに例えてみましょう。ピザ屋が「レギュラーサイズ」や「ファミリーサイズ」といった決まったサイズでピザを提供するように、板金も定尺サイズに基づいて製造されます。

ピザ屋でサイズが決まっていると、注文がスムーズになり、効率的に多くのピザを焼くことができるのと同じです。

定尺サイズがなければ、ピザ屋がお客さんの要望ごとにピザの大きさを調整する必要があり、これは時間もコストもかかる作業です。

同様に、板金をプロジェクトや製品ごとに、それぞれのサイズで製作する場合、材料の無駄が出たり、時間がかかったりします。

主要な定尺サイズの詳細

板金の主要な定尺サイズには、「サブロク(3×6)」、「シハチ(4×8)」、「ゴトウ(5×10)」などがあります。

これらは、製造や建築、機械加工の分野で広く使用されており、材質やサイズによってその用途が異なります。ここでは、各サイズの詳細と主な材料について説明します。

サブロク(3×6)

「サブロク」とは、3尺(914mm)×6尺(1,829mm)の板金サイズを指します。材質は主に鉄板です。板厚にもよりますが、鉄板では最も使用されるサイズです。鉄以外の材料で、このサイズの板材は流通していません。

シハチ(4×8)

「シハチ」は4尺(1,219mm)×8尺(2,438mm)の板金サイズです。流通量も多く、最も一般的に使用されるサイズです。

このサイズの板金は、鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅など多岐にわたる材質で使用されます。

ゴトウ(5×10)

「ゴトウ」は5尺(1,524mm)×10尺(3,048mm)のサイズで、大型の構造物や重工業で使用されることが多いです。

このサイズの場合、板金加工にはサイズの大きい機械が必要となるため、サブロクと比較すると、流通量は少ないです。

材質には、鉄、ステンレス鋼やアルミニウムが使用されます。大きな建造物の外壁や、船舶の部品製造など、大きな面積を必要とする用途に適しています。

その他の定尺サイズ

サンパチ(3×8)

「サンパチ」は3尺(914mm)×8尺(2,438mm)の板金サイズです。市場の流通量は多くないため、特殊な用途がない限りはあまり使用されません。材質は主に鉄です。

ゴハチ(5×8)

「ゴハチ」は5尺(1,524mm)×8尺(2,438mm)の板金サイズです。サンパチ同様、市場の流通量があまり多くありません。材質は主に鉄です。

メーター板(1×2)

「メーター板」は1メートル(1,000mm)×2メートル(2,000mm)のサイズで、主にアルミニウムや銅板、ステンレス鋼板に使用されます。

定尺サイズ選択のポイント

定尺サイズを選ぶ際、最も重要なポイントの1つは歩留まりの最大化です。

歩留まりとは、購入した材料をどれだけ効率良く使えるかを示すものです。これを最大化することで材料の無駄を減らし、コストを削減できます。

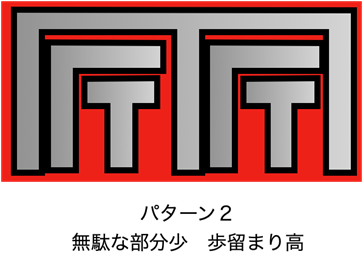

下図に示すようなシハチ(4×8)で使われる金属の板から、2のパターンで部品を切り出す作業を考えてみましょう。

パターン1は、複雑な形状を切り出すパターン。パターン2はパターン1の形状を分割して複数の部品として切り出すパターンです。

製品の設計では、コストを抑えるために、なるべく部品の数を減らそうと努力します。部品の数が多いと、それだけ組み立てる手間やコストがかかるためです。

だからと言って、パターン1のように複雑な形状の板金1つを抜き出そうとすると、歩留まりが低くなってしまいます。

歩留まりを考慮する場合、パターン2のように、板材の無駄な部分をできるだけ少なくします。

こうすることで、部品を切り出すとき、部品の形をテトリスのように、工夫して隙間なく並べられ、材料の無駄がなくなります。

大きな板から必要な部品形状の切り出しレイアウトを考えることを「板取り」と言います。

歩留まりの最大化と効率的な板取りの考慮は、資源の有効活用と生産コストの削減・利益率向上につながるので、とても重要です。

設計の際は、「使用する材料は何か」「その材料ならどの定尺サイズを使用するのか」「どのような板金形状にすれば歩留まりを高くできるか」に注目して設計しましょう。

定尺サイズまとめ

本記事では、初心者向けに板金の定尺サイズについて詳しく解説しました。これを理解することで、材料の無駄を減らし、コストを削減し、効率的な設計が可能になります。

以下のより詳細なポイントを押さえることが重要です。

- 定尺サイズとは、事前に決められた板金サイズのこと

- サブロク、シハチ、ゴトウ等の各板金サイズ毎に、主な材料と流通量は異なる

- 材料の無駄をなくすために効率的な歩留まりと板取り意識した設計が大切

これらの知識を活用することで、材料コスト意識を高めることができます。

最後までご覧くださりありがとうございました。

あなたにおすすめのeラーニング

- 【材料選定の考え方、加工方法を動画で学ぶ!全9章(300分)】

金属、アルミ、プラスチックとあらゆる材料の種類が理解できる