投稿日:2024年01月23日

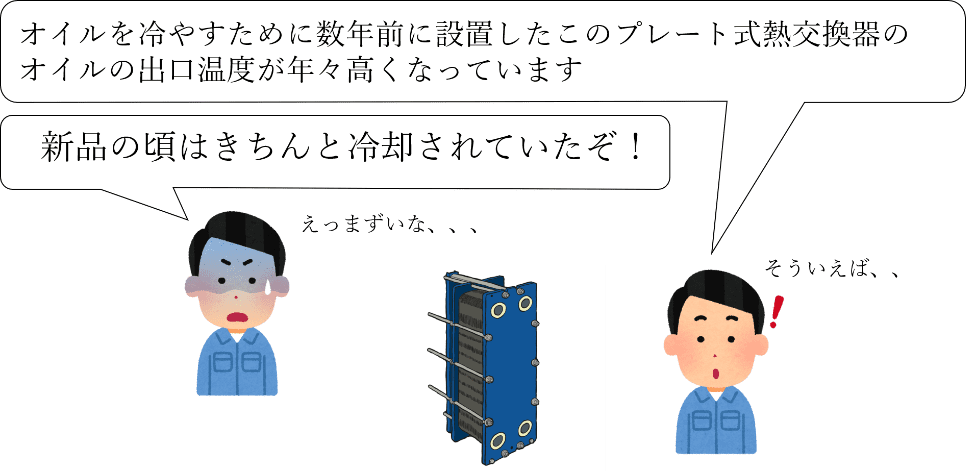

熱交換器を使い続けると性能が落ちるという話を聞いたことはないでしょうか。

熱交換器で冷やす流体の温度が、設置時に比べて、徐々に高くなってしまう経験はないでしょうか?

「新品の頃はきちんと冷却されていたのに、どうして性能が落ちているのだろうか?」

熱交換器はさまざまな産業で使用されていますが、そのほとんどは、この現象が必ず発生してしまいます。一体これはどうして起きるのでしょうか?

答えは、熱交換器の熱を流体に伝える伝熱面に、汚れが付着するからです。

汚れが伝熱面に付着すると、熱の伝わりが阻害されて、熱交換器の性能が落ちてしまいますのです。

しかし、伝熱面が汚れてしまうからといって、「まぁ、性能が落ちるのはしょうがないよね!」とはなりません。

ユーザーからすると、使い続けてもきちんと設計通りの熱交換器の機能は担保させてほしいと思うはずです。

一般的に熱交換器を設計する場合、どれくらいの熱を交換することができるかを、以下の伝熱量の式中の統括伝熱係数 U の値で評価します。

伝熱量 Q[W] = UA(TH−TL)

U:統括伝熱係数[W/(m2K)]

A:伝熱面積[m2]

TH:高温側の流体温度[K]

TL:低温側の流体温度[K]

式:伝熱量の計算式

上の式に「U」で表される統括伝熱係数は、大きければ大きいほど多くの熱量を交換することができます。この統括伝熱係数Uの値は、熱伝導率と熱伝達率が分かれば計算することができるので、熱交換器の性能を表す値としてよく使われます。

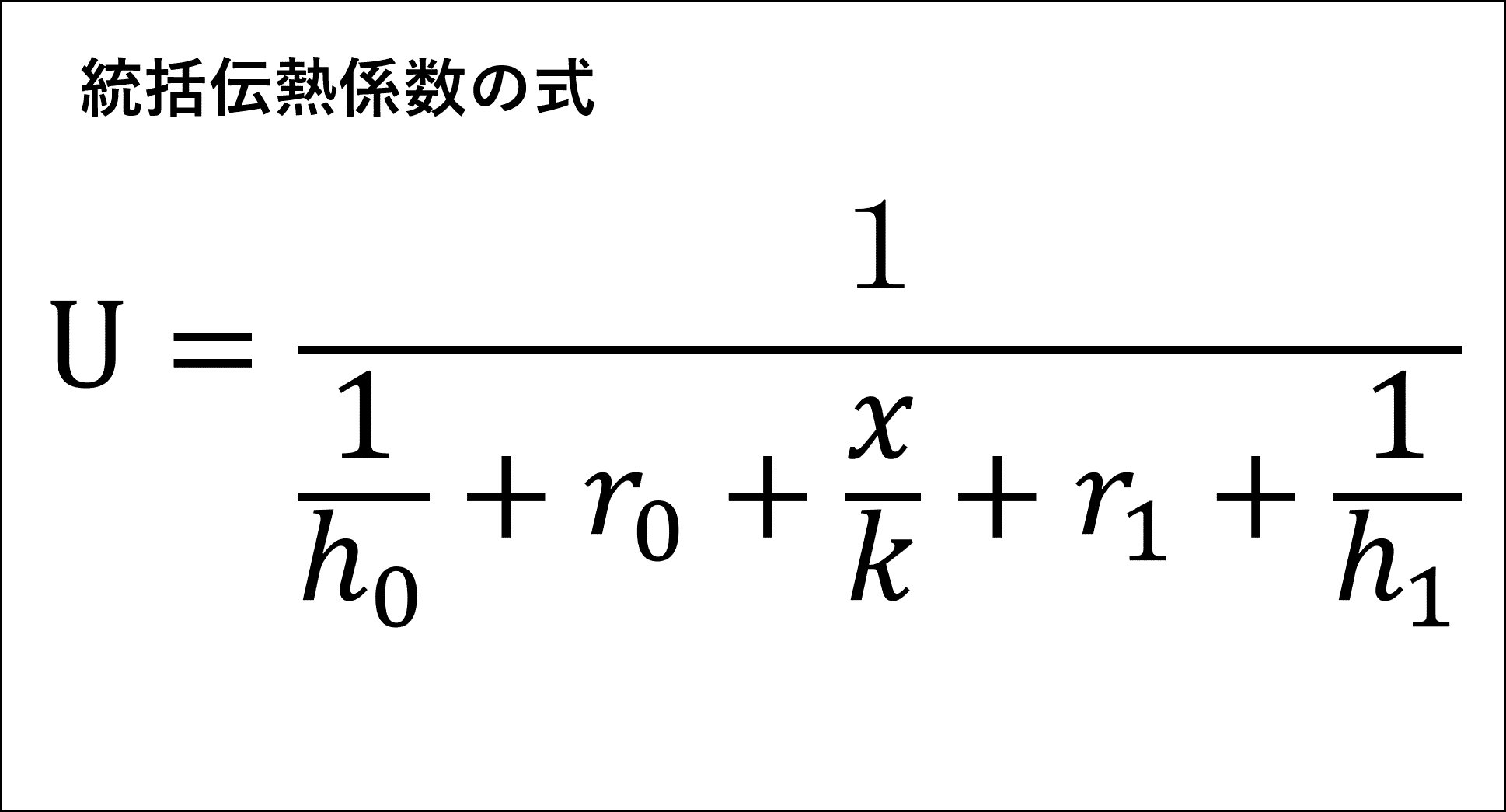

この統括伝熱係数Uは、以下の計算式で求めることができます。

統括伝熱係数の式

0: 低温流体の境膜伝熱係数(熱伝達率)[W/(m2K)]

h1: 高温流体の境膜伝熱係数(熱伝達率) [W/(m2・K)]

x: 物体の厚み[m]

k: 固体の熱伝導率[W/(m2K)]

r0: 低温流体の汚れ係数[m2K/W]

r1: 高温流体の汚れ係数[m2K/W]

式:統括伝熱係数の計算式

この式の中にある「rの値」を汚れ係数と呼んでいます。この汚れ係数とはなんでしょうか?

このコラムを書いた人

機械系プラントエンジニア

国内化学プラントで機械設計や建設工事を10年以上経験。危険物製造設備、発電・ボイラ設備・排水処理設備、研究施設の多種多様な設計・調達・工事に携わり、その知識をコラムにて発信中。現場でも活かせる専門知識を、日本のモノづくりに活かしてもらいたい!という強い思いを持っている。

汚れ係数とは?

熱交換器を使い続けるとだんだんと伝熱面にスケールが堆積していき、性能が低下してしまいます。とはいえ、熱交換器を設計する際に、新品の熱交換器にどれくらいのスケールが付着するのをあらかじめ予測することは難しいです。

その為、伝熱面にスケールが堆積することによって熱交換器の能力が低下しても、必要な交換熱量を下回ることがないように計算式にあらかじめ抵抗となる値を組み込んでおくようにして計算することになっています。

その抵抗となる値が汚れ係数なのです。

汚れ係数の値は水で1万分の1[m2K/W]と覚えておこう

汚れ係数の単位は、m2K/Wです。

スケールが付着するほど、熱が伝わりづらくなるため、汚れ係数の値は大きくなります。

一般的に流体が汚れの少ない水を流体として使用する場合は、汚れ係数r=0.0001 m2K/Wを使います。

海水や河川水、井戸水など、水に含まれている物質が異なりますので、若干の値の違いがあります。また、流体がガスの場合は、汚れがつきにくい為、液体に比べると汚れ係数の値が小さく設定されています。

汚れ係数の値を紹介

目安として、いろいろな汚れ係数を紹介しておきます。

例えば、

・河川での汚れ係数は、0.0004~0.0006 [m2K/W]

・井戸水は、0.0002 [m2K/W]

・海水は、0.0001 [m2K/W]

です。

また、オイルの汚れ係数は、汚れやすい順に

・燃料油 0.001 [m2K/W]

・植物油 0.0006 [m2K/W]

・機械油 0.0002 [m2K/W]

の順で汚れ係数の相場があります。

石油製品の有機油もおおむね0.0002~0.001[m2K/W]の範囲で考えておくと良いでしょう。

ガスについては、空気0.0004[m2K/W]であり、蒸気はおおよそ水の汚れ係数と同等で、0.0001m2K/Wの値を使うことが多いです。

汚れ係数の値が意味するものは何か?

汚れ係数が意味するものをつかむために、金属管に流体を流した場合を考えてみます。

金属管の熱伝導率λの値を 51.6 W/mK 、汚れ係数 1万分の1(=0.0001) [m2K/W]とすると、金属管の約5mm分に相当する汚れが管壁に付着していることになります。

流体の性質によって汚れ係数を定めておくことが大切

汚れ係数の値は、扱う流体によってある程度予測はできますが、想定よりもすぐに性能が落ちてしまったという失敗も起こりえます。

- 流体の温度が高く、スケール化や藻が繁殖しやすい状態

- 流体の流速が遅く付着しやすい状態

- フィン付き伝面などの凹凸のある伝面がある

- 腐食しやすい金属を伝熱面に用いている場合

- 流体が水の場合は、シリカやカルシウムが多く含まれている状態

上記に示すこれらの条件にならないようにすることで、汚れ係数を小さく設定することができます。手っ取り早い手法としては、伝面に沿って流れる流体の流速を高くすることで、金属腐食防止やスケールの堆積防止に有効であるといわれています。

ただし、流速を高くすると圧力損失も大きくなるので、高くしすぎないように注意が必要です。

また、冷水を流体に用いている場合は、シリカやカルシウム成分の析出によって固いスケールが伝熱面に付着する為、定期的に薬剤洗浄を行う必要があります。

大量の冷水を複数の熱交換器で共有して使用する工場等では、水処理用の薬剤を用いて水質管理によるスケールの低減を図るのが一般的です。

まとめ

熱交換器は、「汚れ係数」を用いることで、伝熱面が汚れることを想定して設計できることが分かりましたでしょうか?

熱交換器の天敵は、伝面の汚れです。何か流体を流している限り、全く汚れが付かない熱交換器はありません。そのため、ユーザー側が適切なタイミングで熱交換器の内部洗浄を行わなければいけません。

熱交換器の設計者は、そういった事情を知った上で、ユーザー側が適切に熱交換器の性能低下を監視できるように、流体の入口と出口の温度を計測できるようになっているか、についても考慮した設計が行えるといいですね。