投稿日:2025年08月01日

「仕事の原理って、結局なに?」学生時代に習ったはずなのに、いざ説明しようとすると、曖昧だったり抽象的で、ピンとこなかったり。そんなモヤモヤを感じていませんか?

特に「斜面」「スパナ」「滑車」など、身近なものなのに理屈がわからないという声はよく耳にします。このまま理解が曖昧なままだと、物理に対する苦手意識が残り、「応用が利かない」「説明ができない」といった場面で困ることもあります。

この記事では、「仕事の原理」を斜面・スパナ・滑車という3つの身近な例に分けて、感覚的に納得できるように解説していきます。

読み終えた頃には、「ああ、こういうことだったのか!」とスッキリし、「物理の原理を身近な例で説明できる人」になっているはずです。理解の一歩を踏み出しましょう。

このコラムを書いた人

ノイズ対策設計の専門家

大手電機メーカーでノイズ対策に関する研究開発及び製品設計に10年以上従事。産業用機器等の様々な製品開発に加え、特許出願、学会発表の経験も豊富。最近は生成AIを活用した業務効率化も進めている。従来の経験に囚われず、常に新たな技術をキャッチアップして試行することを心がけており、これらの経験から得た知識をコラムにて発信中。

仕事の原理とは?身近な例からわかりやすく解説

仕事の原理は中学校や高校で習う基本的な物理の概念ですが、実生活の中で意識する機会は意外と少ないかもしれません。しかし、身の回りの動作や道具を理解するうえで、この原理は非常に重要です。

ここでは、物理における基本概念について確認していきます。

そもそも仕事とは?

物理学における「仕事」とは、力を加えて物体を動かしたときに生じるエネルギーの移動を指します。定義としては、「力 × 移動距離」で求められ、単位はJです。

たとえば、10Nの力で物体を2m動かすと、仕事量は20Jとなります。ただし、仕事は、力の向きに物体が動いた距離に対してのみ発生します。

エネルギーのやり取りや移動を伴う行動には、すべて物理的な「仕事」が介在しているといえます。

仕事の原理

仕事の原理とは、「力を小さくして距離を長くしても、力を大きくして距離を短くしても、最終的な仕事量は変わらない」という物理法則です。これは「仕事=力×距離」という基本式から導かれる重要な概念で、私たちが日常的に使う道具の多くがこの原理を活用しています。

この原理の本質は、エネルギーの総量は保存されるが、その「使い方」を工夫することで人間の負担を軽減できるということです。つまり、同じ仕事をするのでも、やり方次第で楽にできるということを意味しています。

仕事の原理を身近な例で解説

ここからは、仕事の原理が実際にどのように活用されているかを、3つの身近な例を通じて具体的に見ていきましょう。

仕事の原理の例1:斜面を使うと楽に持ち上げられる

斜面は、力の向きや分散のしかたを変えることで、重い物体をより少ない力で移動できるようにする工夫のひとつです。仕事量そのものが減るわけではありませんが、使い方を変えることで私たちの体への負担を軽減しています。

ここでは、斜面を使うと楽になる理由と、日常における具体例を見ていきます。

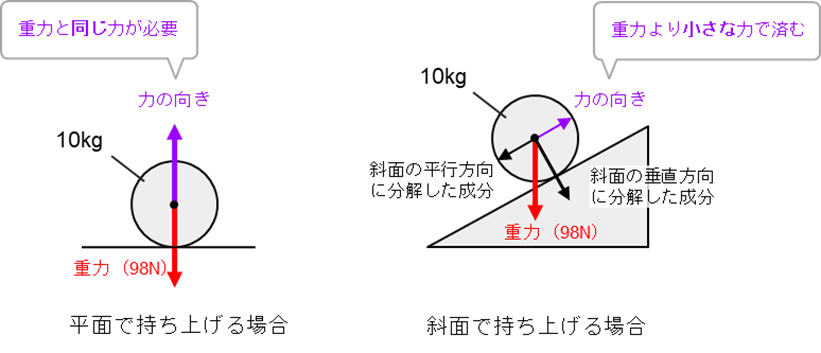

斜面が力の伝達を助けてくれる最大の理由は、「力を小さくできる」ことにあります。垂直に物体を持ち上げる場合、重力と正面から勝負する必要があります。

たとえば、10kgの物体をそのまま持ち上げようとすれば、10kg分の重力(98N)と対峙しなければなりません。

一方で、坂を使って運ぶ場合は、重力を斜面方向に分解した成分に逆らって物体を動かすため、必要な力が小さくなります。傾斜が緩やかであればあるほど、加えるべき力は少なくなります。

その代わりに、同じ高さに到達するために移動する距離は長くなりますが、必要な力の大きさが小さくなるため、結果的に作業が楽に感じられるのです。

この関係は、「仕事=力×距離」という公式で説明できます。力を減らした分、距離が増えるので、最終的な“仕事量”は変わりません。

つまり、エネルギーの総量は同じでも、感じる負担が変わるということです。なお、ここでは摩擦は無視して考えています。

仕事の原理の例2:スパナを使うと楽に回せる

スパナは、金属のボルトやナットを締めたり緩めたりする工具ですが、単に「握って回す道具」ではありません。そこには古代から使われている「テコの原理」が活用されています。

ここでは、スパナが少ない力で大きな仕事を可能にしている理由について説明します。

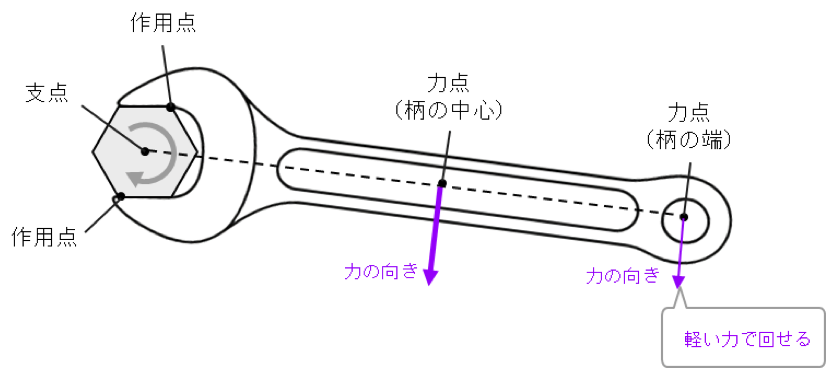

スパナの動きは、物理でいう「回転運動」に該当します。そして、その回転運動の根底にあるのが「テコの原理」です。テコの基本構造は、支点・力点・作用点の要素から成り立っており、支点を中心にして力を加えることで、作用点により大きな力を生み出します。

スパナを使うとき、手で握る部分が力点、ナットと接している部分が作用点、そしてナットの中心が回転の支点となります。このときナットを回す力(トルク)は、力点の力の大きさと、力点から支点までの距離の掛け算となります。

たとえば、スパナで硬いナットを回そうとすると、柄の中ほどを持つと大きな力を必要とします。しかし、柄の端を持てば、同じナットでも軽い力で回すことが可能になります。

これは、力が距離をかけて効率よく変換されている証拠です。

仕事の原理の例3:滑車を使うと楽に持ち上げられる

滑車は、ロープやワイヤーを巻きつけることで物体を持ち上げる装置ですが、ただの“輪っか”ではありません。力の向きや大きさを変えるために活用されており、特に重量物の運搬には欠かせない存在です。

ここでは、滑車の種類や、なぜ軽く持ち上げられるのかを解説します。

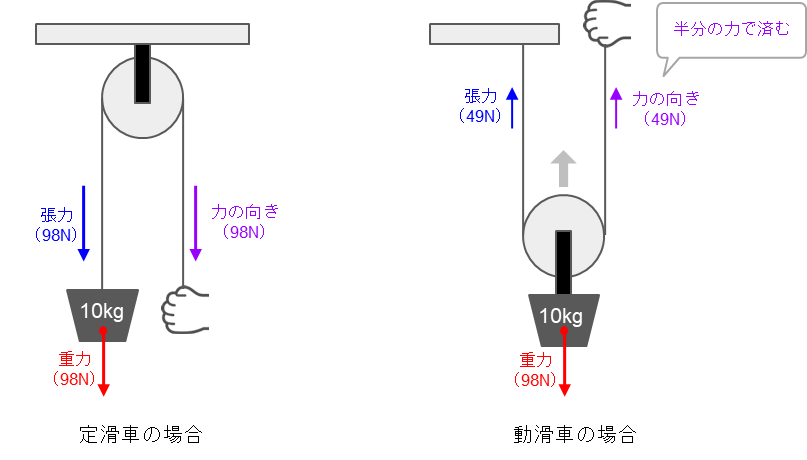

滑車には大きく分けて2種類あります。「定滑車」と「動滑車」です。定滑車は、滑車自体が固定されていて、力の向きだけを変える装置です。

たとえば、天井から吊るした滑車を使ってバケツを上げ下げする場合、引く力の方向は変わっても、必要な力の大きさは変わりません。

一方、動滑車は荷物に直接取り付けられており、滑車自体が移動します。このとき、ロープの一方を固定する構造にすることで、力を分配できるようになります。

たとえば10kgの荷物を持ち上げる場合、動滑車を使うと、ロープ2本で荷物を支えるため、1本あたりの張力は半分になり、必要な力も半分で済みます。なお、ここでは摩擦や道具の重さは無視して考えています。

滑車の仕組みは、「力の大きさと移動距離のトレードオフ」に基づいています。力を小さくする代わりに、ロープをより長く引かなければなりません。これは、前述の斜面やテコと同様、「仕事量=力×距離」が変わらないという物理法則に従っているからです。

斜面・スパナ・滑車が教える「同じエネルギーでも負担が変わる」仕組み

3つの具体例を見てきましたが、これらには物理的な共通点があります。ここでは、より深い理解のために、これらの原理に共通する要素について整理していきます。

斜面・スパナ・滑車に共通するエネルギーの使い方

これら3つに共通しているのは、「同じ仕事量でも、力のかけ方を工夫することで人の負担を軽減できる」という点です。

たとえば、重い物体を垂直に持ち上げるのと、坂を使って運ぶのでは、必要なエネルギー(=仕事量)は同じです。しかし、力を加える方向や距離を変えることで、必要な力の大きさを小さくできます。

この考え方は、すべて「仕事=力×距離」という基本式に帰着します。力を半分にしたいなら、その分2倍の距離を動かせばよい。逆に、距離を短くしたい場合は、その分大きな力が必要になります。

仕事量は同じでも、感じる力は変わる理由

「仕事の量は同じなのに、なぜ楽に感じるのか?」という疑問を持つ人は多いかもしれません。答えは単純で、人間が感じる負担は”力の大きさ”であり、”仕事量”ではないからです。

たとえば、10kgの荷物を1m上に持ち上げる場合、直接持ち上げれば約98Nの力を一気に加える必要があります。しかし、斜面を10m使って1mの高さまで持ち上げるなら、9.8N程度の力をゆっくり加えればよいのです。

このように、「力を小さく、距離を長く」することで、体感としては格段に楽になります。物理的なエネルギーの量は同じでも、感覚的な負担はまったく異なるのです。

この感覚のズレが、仕事の原理を身につけるうえでの重要なポイントです。効率化や安全性を考えるとき、単に「力の強さ」ではなく、「どのようにその力を使うか」が鍵になります。

まとめ|仕事の原理を日常生活や学びに活かすには

これまで、斜面・スパナ・滑車という3つの具体例を通じて、仕事の原理とその応用について解説してきました。

斜面では力を分散し、スパナでは支点と力点の距離を活かし、滑車では力の分散と方向転換を行います。これらはすべて、「同じ仕事量でも、力のかけ方次第で人の負担を軽くできる」ことを示しています。

仕事の原理とは、物理的なエネルギーの移動を、より効率的かつ実用的に行うための考え方なのです。

これから先は、日常の道具や動作に注目してみてください。「なぜこの形なのか?」「どうして楽になるのか?」という視点で観察することで、あなたの周囲にある物理の仕組みが驚くほどクリアに見えてくるはずです。