投稿日:2022年12月06日

回転体であるモーターが多くの機構に搭載されている現在の製品設計において、振動の対策は非常に重要になっております。

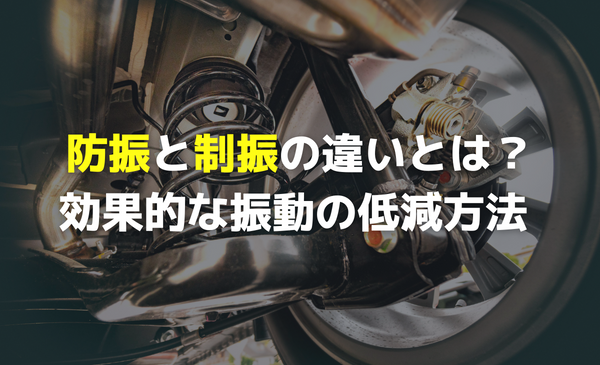

その振動を低減・抑制する方法に「防振」と「制振」がありますが、振動対策を学び始めた方で内容を詳しく理解できている人は少ないのではないでしょうか?

本コラムでは振動初心者に向けて、振動対策の基本となる防振と制振の基礎についてまとめました。

これから振動対策を学びたい設計者の方は、是非本コラムを参考にしてみて下さい。

このコラムを書いた人

強度、振動解析の専門家

計算力学技術者(固体)、(振動)の1級を保有。航空機メーカーで10年、自動車メーカーで3年、それぞれ強度と振動の解析業務を担当する。現在は車載機メーカーで製品の強度・振動の保証業務の取りまとめ役。過去の経験や専門知識を活かして、悩める設計初心者に情報を発信する。趣味はサイクリング、2児の父として家庭と仕事の両立に日々邁進中。

防振

防振とは?

防振はその名前の通り、「振動を防ぐ」ことを表します。

振動を発生させる「振動源」と、振動を伝えたくない「被対象物」の間にバネやゴムなどの弾性体を入れることにより、振動が伝わる量を抑制します。

例えば洗濯機と床の間にゴムマットを敷いたり、車のエンジンとボディの間にゴムを使ってマウントしたりすることにより、モーターやエンジンなどの振動源から床や車体に振動が伝わらないようにすることが防振にあたります。

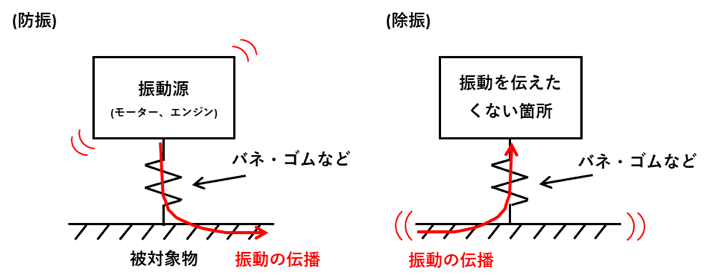

また、防振と似た振動対策に「除振」があります。

防振が「振動源から発生する振動を周辺に伝えないようにする」ことに対して、除振は「周辺から伝わる振動を、被対象物に伝えないようにする」ことを言います。

除振は、微細な振動を嫌う「嫌振機器」を使用する生産ラインなどに用いられます。以下に防振と除振の概念図をそれぞれ図示します。

図から分かるように、防振と除振は振動源と振動が伝播する被対象物が逆転しているだけで、その効果を得るための装置(バネ・ゴムなど)は同じです。

防振の原理

この章では防振によって、振動の伝達が抑えられる原理を簡単に説明します。

防振にはゴムやバネなど、柔らかい素材を用いることが一般的です。では何故柔らかい素材を用いると振動の伝達が抑えられるのでしょうか?

それは「ある物体が振動を伝達する時に、振動の周波数がその物体の共振周波数の√2倍より大きくなると振動の伝達力が下がる」ためです。

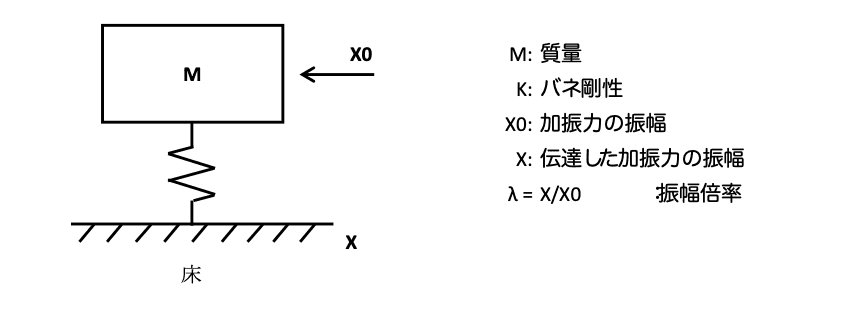

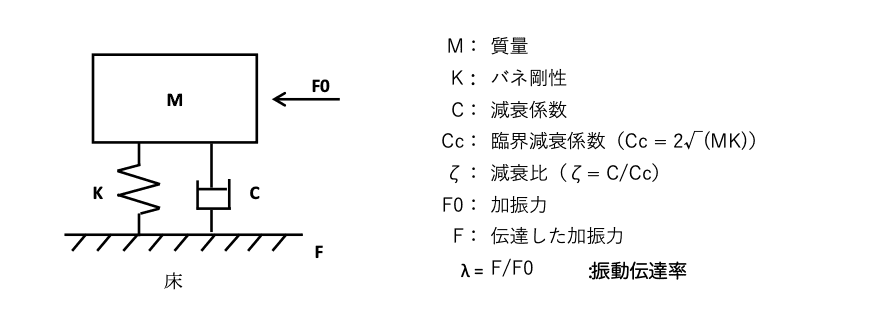

言葉だけでは理解することが難しいので、下図のような減衰の無い振動モデルで考えてみましょう。

この系に振動数:fの加振力(かしんりょく)を入力した場合を考えます。

※加振力とは、振動を加える力を意味する言葉

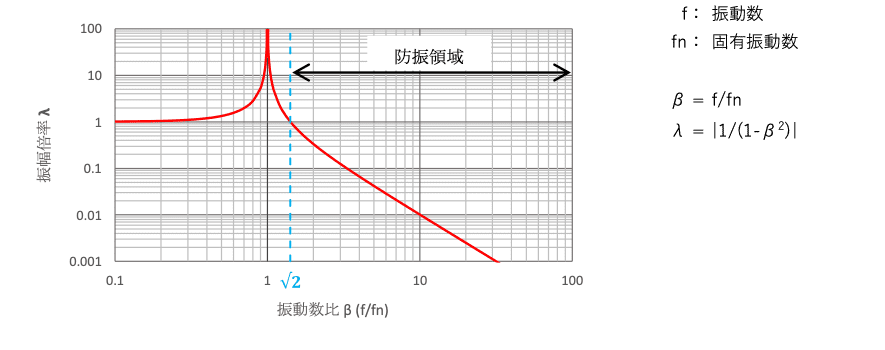

加振力の振幅を X0 とすると、伝達される振動の振幅:X とその比率である 振幅倍率:λ=X/X0と、ばねの固有振動数:fn と 振動数:fの比:β = f/fnの関係は下図のようになります。

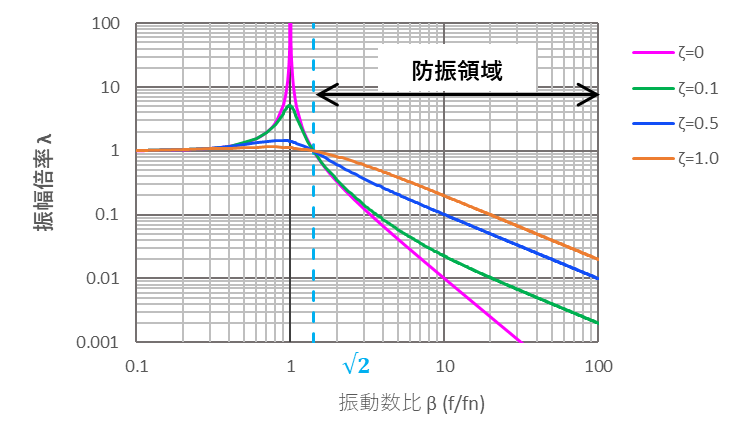

振幅倍率は、周波数が固有振動数に達するまでは徐々に増加していき、固有振動数に達すると最大となります。

固有振動数よりもさらに周波数を上げていくと振動伝達率は急激に減少していき、振動数比が√2になると振幅倍率は1となり、更に周波数が増加すると1未満となります。

つまり振動の周波数がばねの固有振動数の√2以上となると、伝達される力が元の力よりも小さくなることが分かります。

この現象を利用するのが防振です。

防振の効果を得るには、防振性能を持たせたい周波数帯よりも低い周波数にバネの固有振動数を設定する必要があります。

減衰が無い場合の振動モデルにおける固有振動数は、fn = √(K/M)で表されるため、防振材にはばね剛性:Kが小さいゴムのような柔らかい素材が一般的に用いられます。

制振

制振とは?

制振は「振動を制する」ことを表します。

防振は「伝わる振動を減らす」ことなので、振動源の振動自体は変わっていません。一方で制振は振動源自体の振動を小さくします。

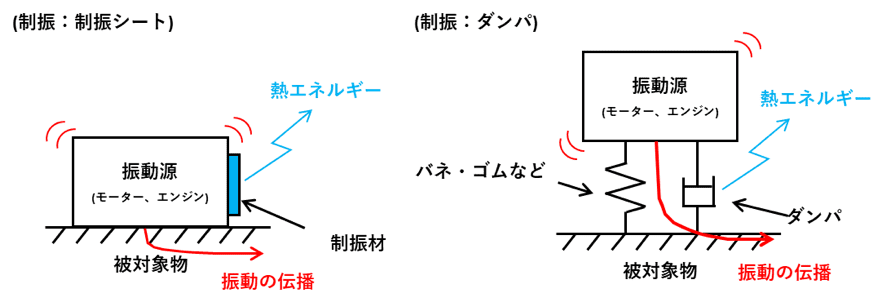

例えば、制振材を振動源に貼ることで振動エネルギーを熱に変換したり、ダンパを取り付けることで振動を減衰させたりすることが制振にあたります。

以下に制振の概念図を示します。

制振の原理

この章では、制振によって振動が抑えられる原理を簡単に説明します。

制振材

制振材を用いた制振は、振動源に直接制振材を貼り付けることで振動源の振動を抑制します。

制振材は、基材(鋼、木、コンクリート、プラスチックなど)に、粘弾性材料(ゴム系、アスファルト系、樹脂系など)を貼り合わせて構成されます。その貼り合わせ方で非拘束タイプと拘束タイプに分けられます。

非拘束タイプは基材+粘弾性材料で構成され、粘弾性層の変形を利用することで振動エネルギーを吸収します。

一方、拘束タイプは基材+粘弾性材料+拘束材で構成され、変形によって生じる各層の間のずれを利用することで振動エネルギーを吸収します。

非拘束タイプと拘束タイプの違いを下図に示します。

ダンパ

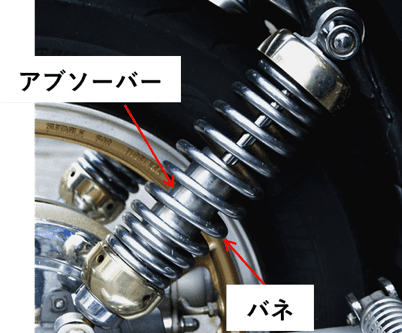

ダンパは振動を減衰させる働きを持つ機構で、身近なものでは車のサスペンションに用いられているショックアブソーバーなどがダンパにあたります。

上図は実際にバイクに使われているアブソーバーとバネですが、図から分かる通りダンパはバネと一緒に使用されます。

これは、バネだけを使って振動を低減しようとすると振動が収まる時間が長くなってしまいますが、ダンパを用いることでより早く振動を抑えることが出来るようになるためです。

下図に減衰(ダンパ)を含んだ振動モデルを考えてみましょう。

この系に振動数:fの加振力を入力した場合の振幅倍率:λと、固有振動数:fnと振動数の比:β = f/fnの関係は下図のようになります。

減衰を含む振動の運動方程式の導出はこの章では省略しますが、上図から減衰比を大きくすると共振のピークが下がることが分かります。

減衰比が1.0より大きいと、振動すること無く収束する「過減衰」となります。

また減衰比が0.707(=1/√2)の時に整定時間(応答が目標値の5%以内に収束する時間)が最短となるため、応答時間の収束を重視する場合にはよく使われる値となります。

効果的な防振材と制振材の適用

続きを読むには…

このページは 会員限定です。申し訳ございませんがお客様の権限では続きをご覧頂くことができません。続きは、会員登録(無料)してご覧ください

個人・企業・学校等60,000人が登録

MONO塾の無料会員になると、サイト内にある人気コラムなどすべてのコンテンツが読み放題です。学習に役立つテキスト全18シリーズも無料でダウンロードいただけます。

会員の方はログイン