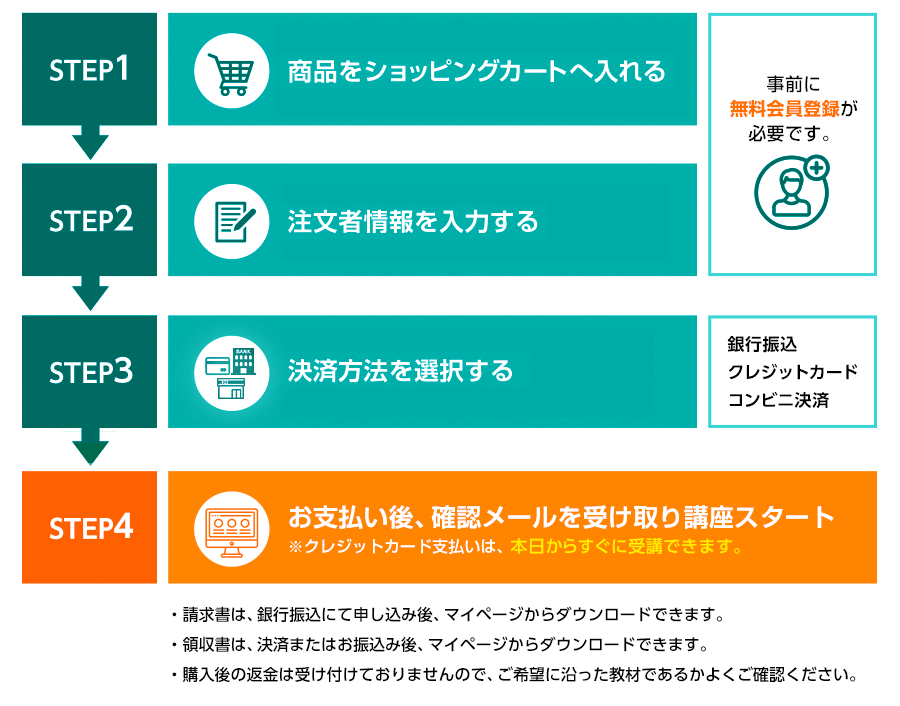

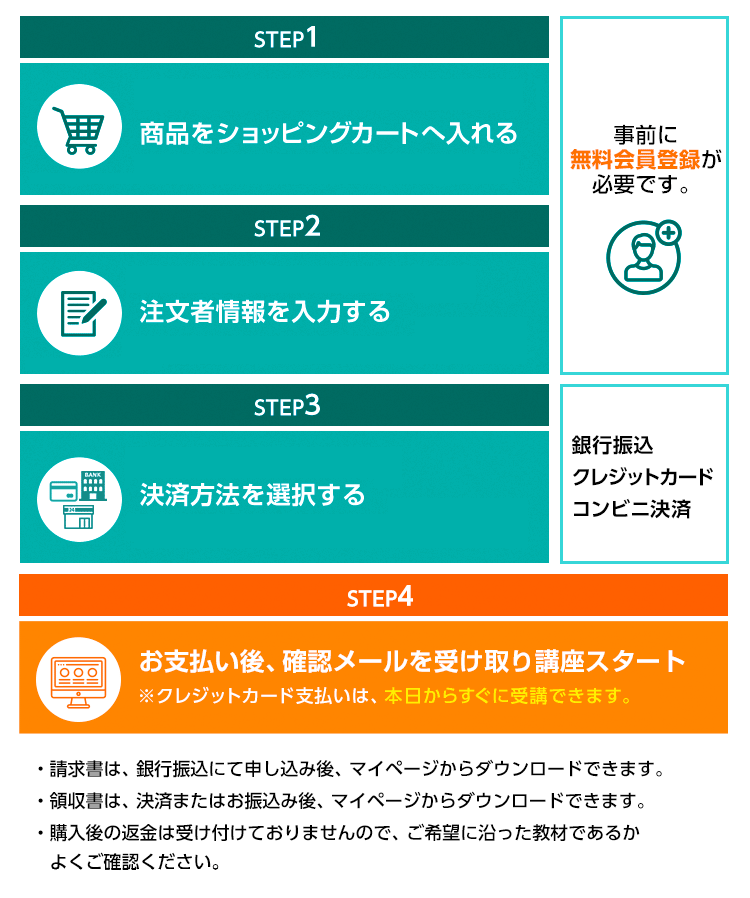

お申込みからご利用までの流れ

| 個人(一括払) | 個人(分割払) | 法人 | |

|---|---|---|---|

| 定価(税別) | 58,000 円 | 9,666 円/月 | 58,000 円 |

| 販売価格(税別) | |||

| 対象キャンペーン | 20%OFF! 2/1〜2/15まで限定 |

20%OFF! 2/1〜2/15まで限定 |

20%OFF! 2/1〜2/15まで限定 |

| 支払い回数 | 1回 | 6回 | 1回 |

| 銀行振り込み | ◯ | × | ◯ |

| クレジット決済 | ◯ | ◯ PayPal支払い※1 | ◯ |

|

|

|

|

| 個人(一括払) | |

|---|---|

| 定価(税別) | 58,000 円 |

| 販売価格(税別) | |

| 支払い回数 | 1回 |

| 銀行振り込み | ◯ |

| クレジット決済 | ◯ |

| 個人(分割払) | |

|---|---|

| 定価(税別) | 9,666 円/月 |

| 販売価格(税別) | |

| 支払い回数 | 6回 |

| 銀行振り込み | × |

| クレジット決済 | ◯ |

| 法人 | |

|---|---|

| 定価(税別) | 58,000 円 |

| 販売価格(税別) | |

| 支払い回数 | 1回 |

| 銀行振り込み | ◯ |

| クレジット決済 | ◯ |

|

|

ー よくあるご質問(購入・お申し込みについて) ー

一般によくいただくご質問

分割での購入はできますか?

個人購入の場合は可能です。

1.PayPal(ペイパル)を利用する場合:上記の個人(分割払)よりお進みください※PayPal(ペイパル)とは

PayPal(ペイパル)とは、クレジットカードを介した世界で最も有名なオンライン決済サービスのことで、支払先にクレジットカード番号を教えることなく、安全・迅速・簡単に送金できるのが特徴です。クレジットカード決済には、PayPal(ペイパル)のアカウントは必ずしも必要ありませんが、ペイパルアカウントを開設してクレジットカードを登録することにより、PayPal(ペイパル)を利用した支払いの際に、クレジットカード番号や住所等をいちいち入力しなくても、PayPal(ペイパル)を経由して安全・迅速・簡単なクレジット決済が可能となります。

お申し込み後にクレジットカード会社にて分割払いのお手続きをお願いいたします。

※クレジットカード会社でのお手続き方法

支払回数は、一括、分割、リボルビング払いが選択できます。

分割払いを選択した場合、支払回数を選択できます。

※クレジット分割払いの支払回数は、3・5・6・10・12・15・18・20・24回からの選択となります。

ただし、ご利用いただける支払回数や手数料につきましては、お客様のクレジットカードの種類やご契約内容によって異なります。

詳しくはカード発行会社にご確認ください。

※2.法人での分割払いには対応しておりませんので、ご了承ください。

キャンペーン期間中に銀行振込(またはコンビニ払い)で申し込んだ場合、支払いがキャンペーン終了日を過ぎても大丈夫でしょうか。

はい、支払い日がキャンペーン終了日を超える場合でもご注文時のキャンペーン価格が適用されます。

購入してすぐに開始できますか?

クレジット支払いの方は、支払い後すぐに開始頂けます。銀行振込の方は、弊社で入金確認後に開始して頂けます。(基本的には即日対応、遅くとも3営業日以内には入金確認し、ご連絡致します)

キャンペーン期間中に申し込んだ場合、支払いがキャンペーン終了日を過ぎても大丈夫でしょうか。

はい、支払い日がキャンペーン終了日を超える場合でもご注文時のキャンペーン価格が適用されます。

利用できるクレジットカードを教えてください。

VISA、MASTER、JCB、AMERICAN EXPRESS DINERSがご利用頂けます。

利用できるコンビニエンスストアを教えてください。

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップがご利用頂けます。

個人でも領収書はもらえますか?

はい。個人様(宛名を氏名とする)での領収書も発行できます。マイページの購入履歴から領収書PDFをダウンロードしてください。

法人様からよくいただくご質問(見積書の発行など)

見積書の発行はできますか?

はい、できます。見積書ご希望の場合はこちらからご依頼ください(フォームへ必要事項をご記入いただき送信してください)

※申込み予定日が当月の場合:当月キャンペーン価格を適用します

(キャンペーン開催時のみ)

※申込み予定日が翌月以降の場合:定価にて提出いたします

請求書の発行はできますか?

はい、できます。法人で「銀行振込」を選択頂きお申込ください、マイページの購入履歴から請求書PDFをダウンロード頂けます。(郵送希望の場合はメールにてご依頼ください)

領収書の発行はできますか?

マイページの購入履歴から領収書PDFをダウンロード頂けます。※銀行振込の場合はご入金確認後となります(郵送希望の場合はメールにてご依頼ください)

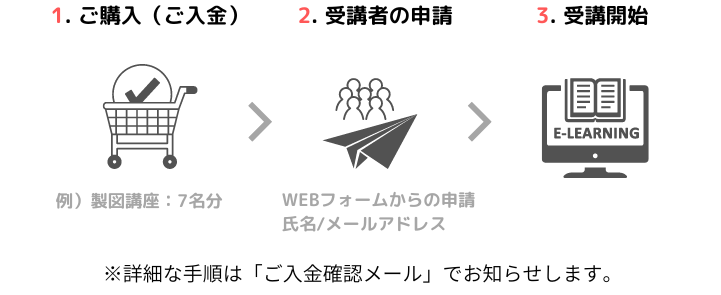

法人で「複数名(2名以上)」申し込む場合は、どうすればいいですか?

代表者(管理者や購買担当者)がご購入ください。

ご購入後(入金後)に専用フォームから受講者情報を申請ください。

銀行振込で申し込んだ場合の支払い期日はいつまででしょうか?

法人様の場合、お申込後の翌月末までにお願いいたします。それ以上先になる場合はメールにて事前にお伝えください。

「購入者」と「受講者」が違う場合、どうすればいいですか?

購入者様と受講者様が違う場合は、購入者様に受講される方の情報(メールアドレス・氏名)を「アカウント申請フォーム」から、購入後に提出いただきます。